|

| 下降中途回望上方洞口 (其實此二直井A&B處橫向被採空的礦脈工作面,稱為stope或更適合) |

|

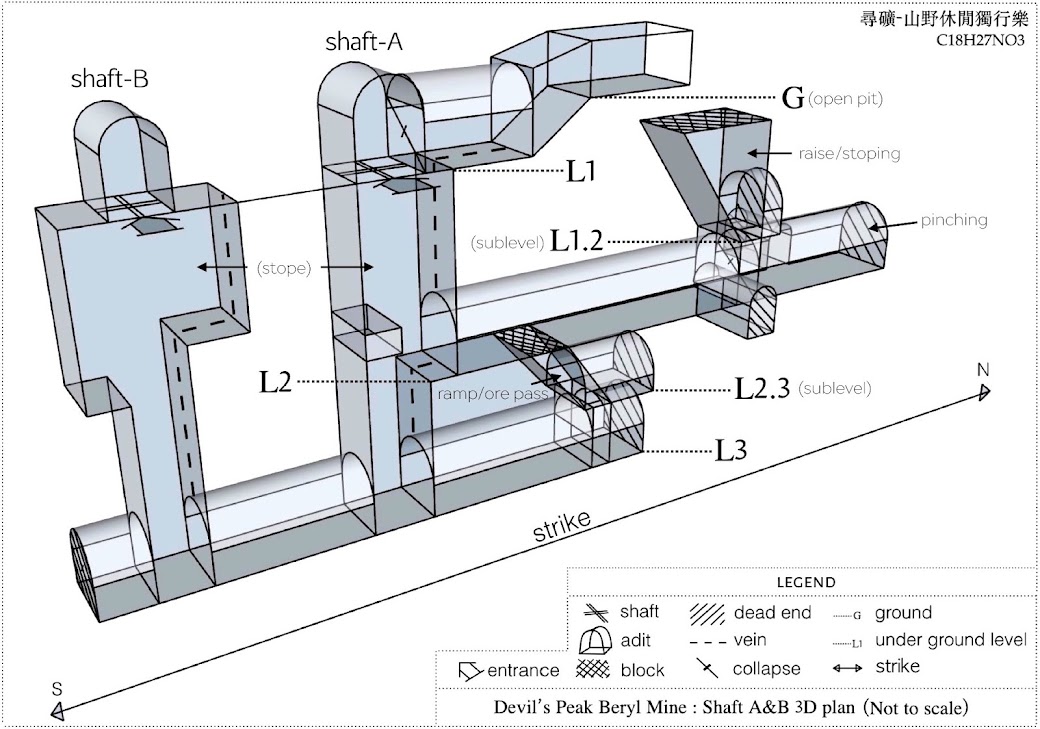

| ShaftA&B 3d plan(1) 第二版 我會把此二洞分作兩部分比較好分辨:ShaftB包括L2.3-L3 、ShaftA包括L1-L1.2-L2 |

礦藏中,綠柱石更多集中在A處、黑鎢礦則稍較集中在B處(兩者在A&B洞中皆可見只是數量的多與少),其他礦物如輝鉬礦及黃玉亦有微量。若要說此礦場的重點礦物--綠柱石的洞外及洞內比重,我會說是4:6--洞外4成:洞內6成。就我探尋所見,綠柱石的品質方面洞內的會比較好,但除此二洞外其他的數十個礦洞,當中至少數個亦有品質較好的綠柱石蘊藏,此二洞並非唯一的礦點...另外由2年前起直至現時為止,以我所見洞外的綠柱石碎礦數量仍有不少,故即使不到洞內仍可尋得綠柱石。絕大部黑鎢礦及綠柱石在風化多年下亦變得十分脆弱(本來也頗易碎)、或已為氧化鐵物質嚴重染污,取下標本時可能要相當小心/品質未必會相當好...數量原本已不多的礦藏在這些多重「限制」下會變得更難,故雖細心尋礦才可尋得良好的標本。這數次作了詳細的探尋觀察,在隱藏的位置尋得了不少綠柱石標本、及一些水晶簇等,品質十分不錯。

其中重點的發現是,魔鬼山一帶礦脈中偶可見的晶體,現在已可以確定為玉黃(topaz),而非我早期我所判定的重晶石(baryte)。我在綜合其產狀、伴生礦物、風化程度比較等,及在放大鏡下仔細觀晶體,發現與玉黃晶形一致、其光澤硬度等特徵也符合,在之前我卻錯判為重晶石。我暫時仍未有微距鏡頭在手...故暫不能拍出清晰的微觀晶體相片。反正這是前人資料中未曾有提及的新發現之脈石礦物。(詳見礦石集)

|

| 從同一晶體的不同角度作例子,見反光位置對應的晶面(a,b,c,d) (右圖借用mindat中,黃玉的其一晶形3d模形) |

另外我在最近帶備了一小木梯並將其運往洞下並放置在L2中(見文中),方便同好對頭頂位置的礦脈作觀察,我希望所有到訪者請不要將其破壞、取走或另作用途...

此洞的結構並不十分穩固,最好勿作出大幅的破壞。特別是層之間被採空的位置,該層礦脈(也代表通道)可能隨時會崩塌。

|

| ShaftA&B 3d plan(2) 第一版 |

| 平行角度 |

|

| 另角度 |

|

| 手稿 |

===========================================================================================

|

| (Shaft A) 已塌的L1、現連接地面的openpit |

|

| 下降中途回望上方洞口 (其實此二直井A&B處橫向被採空的礦脈工作面,稱為stope或更適合) |

|

| 下降至L2層前的小平台 |

|

| L2 回望上方 |

|

| 已到L2 我沒有專業的測量儀器,此礦脈的走向及傾角我只能指出大意方位...strike N-S (估計正確大概為 N10°E、dip大概為 80° NW) |

|

| 礦脈上較新鮮的採鑿痕跡 |

|

| 同上,多處亦有 |

|

| 其一小型種蝙蝠(共兩隻) |

|

| 回望,前下方的直井往L3 |

|

| 前人留下的標記(估計也有10年左右) |

|

| 內望通往L3的直井 見現於洞底的電油桶(原於直井間) |

|

| 前望 |

|

| 原可通往L2.3的ramp/ore pass 上方 已被「回填」 |

|

| 見上方的礦脈走向,礦洞沿礦脈開採 |

|

| 右側的小分支 |

|

| collapse處 |

|

| 走近 |

|

| 石英脈中雲母、綠柱石、褐鐵礦/赤鐵礦等 |

|

| 同上類近 |

|

| 見圖中脈上新鮮的採鑿痕跡(為平鑿的痕跡孔) |

|

| 礦脈中有不少如上圖中質軟的綠色物質,但並非綠柱石 |

|

| collapse上方為L1.2的raise |

|

| 上望 |

|

| raise(也可算是一個小型的raise stoping) |

|

| 已上走至L1.2中 |

|

| 大概已raise stoping至overburden覆蓋層 頂部滿佈土泥,有植物根部下生,故與地面距離應不會太遠,估計厚度最多約2米內 |

| |

| 本想可能上方曾有一直井往下 故推測這有可能是已塌的L1(接近露天層)原本有通道往此,或openpit處地表有直井直通 |

|

| *上述raise對上的openpit處鄰近有數已塌/埋的礦洞,皆為原本有可能往raise下的礦洞 |

|

| 另一接近raise上方的已塌礦洞 |

|

| 同上已塌 |

|

| 於淺叢中的小坑盡頭(北),見礦脈露頭 為開採的同一條礦脈,礦脈的厚度變化不大,但此高度中的礦化程度可能極低或幾乎沒有,故未有繼續開採 |

|

| 露天開採的位置已沿礦脈成一小坑,其他原有的礦洞可能亦已被埋 |

|

| 稍上走至近頂處 |

|

| 回望下方 |

|

| 某到訪者存放在此的工具 |

|

| 礦場舊時的大鐵鎬鎬頭 |

|

| collapse 之處被厚泥碎礦封阻,打算到內續探 原本推測後續的通道可能還有一段略長的距離、可連接往北面的直井 |

|

| 近觀 見比例物之寸尺 |

|

| 掘開少部分後,已可望見內裹,但空間仍極少(見比例物) |

|

| 最後再經過一段時間後,已可進入塌方後探 |

|

|

| L2 盡頭 結果不同預期,再往前數米已是盡頭,為一pinch |

|

| 近觀 (較深色的為其一目標礦脈,估計至此處續變幼(pinching)故已沒有繼續開採往深處的價值) |

|

| 左側小分支 |

|

| 小分支處切入另一小礦脈 |

|

| 近觀礦脈 |

|

| (Shaft B) |

|

| 沿直井側已開採的礦脈剖面 |

|

|

| Shaft B比起 Shaft A 更接近'stope' |

|

| 回望上方 |

|

| 已下降至最底層-L3 |

|

| 左側,底層盡頭(南) 已填入大量沙石泥土而變得矮窄,原本應更高闊、或可能層曾有通道再稍傾斜往下約1,2米 |

|

| 右側通往 Shaft A |

|

| 回望上方 Shaft A,L2直井下望處 |

|

| 被打扁至洞底的電油桶 |

|

| 底層盡頭(北) |

|

|

| 痕量至微量的輝鉬礦(圖中中部) |

|

| L3中微量的綠柱石 |

|

| 少量黑鎢礦見於石英脈中 |

|

| 取走風化的表面後內裹的黑鎢礦風化較少,但亦已變得相當脆弱,很容易碎掉。 故要在此取得良好的黑鎢礦標本頗難。 |

|

| 一件較難得的黑鎢礦晶體嵌於石英脈中的標本 此尺寸在此礦藏點中已算是十分大 |

|

| 一些後期形成的葡萄狀、錳/鋇質等氧化物 |

|

|

| 回望(南) |

|

| 一件有一些年代的小鎚,但不像是礦工之物,應是後期到訪者遺物(至少10年前) |

|

| 上方為ramp/orepass(L2.3) |

|

| 上望L2.3 見「回填」的巨石塊,上方為剛才L2處所見的碎石堆 ramp為輔助用的接近垂直/斜坡坑道 (or incline) |

|

| 綠柱石例子 有否見到嵌於岩內兩較長的綠柱石晶體(左、中下)?需小心地鑿開表面石英 |

|

| 同上,鑿走表面石英後 見較完整的綠柱石(左上、中下) 唯即使嵌於石英中,亦被氧化鐵物質污染。風化程度也較重,雖已小心地成功把表面包圍綠柱石的晶體除去,但晶體本身已十分易碎崩裂。 |

|

| 從隱藏的礦脈中其中一件採出最大的晶簇,未清潔前(已稍除去部分泥石) |

|

| 同上 |

以上為此直井二洞的洞內觀影片

|

| 運梯略記 由調景嶺經墳場走 |

|

| 已到魔南區淺叢中 |

|

| 先以繩運吊下梯 |

|

| 現已存放於L2中 |

|

| 碎礦中仍有許多含綠柱石的碎礦 |

|

| 例子 |

|

| 例子 |

所尋得之部分礦物,全部可到礦石集(十三)中觀看。

|

|

| 晶體也伴生在晶柱側 |

- 墳場至調景嶺略記

|

| 來到公路邊沿岩壁上稍看 |

|

| 也可看到砵甸乍炮台(圖中部,山邊近海處) |

|

| 也可較近距離望對岸鯉弓田木門 |

|

| 下望公路 |

|

| 墳場靈灰閣的「空中閣樓」 |

|

| 樓中風景 望將軍澳 |

|

| 層間走廊 |

|

| 正前往閣樓 採用「高透明度」的採光設計,光線充足映入大堂 |

|

| 已下往至該層 途中有一些家屬正神情凝重地由師傅領經作法,別打擾正常走過便可。 |

|

| 兩邊各5柱,共10柱圍圓陣 |

|

| 邊亭休憩 |

|

| 可惜風景較一般,若更接近海邊應會更好 |

|

| 望左側 |

|

| 亭下回望 |

|

| 回望主樓 |

|

| 續走往調景嶺 |

|

| 墳間 |

|

| 下望 |

|

| 填海工程仍進行中 |

|

|

| 每次到訪工程過度有所進展 |

|

|

|

| 今年1月份時的隧道口,有幸進入工地內稍看,仍未開始爆破鑽孔工程 |

|

| 從工程開始至今,路經此處都需等候吊臂運輸的間隔 |

精采

回覆刪除